ナス(ナスビ、茄子)はナス科ナス属の野菜です。原産地はインド東部で、日本では奈良時代にはナスの栽培が行われていました。

ナスの果肉はやわらかく、油との相性がとても良いので、揚げ物や炒め物はもちろん、ぬか漬けや浅漬けなどの漬物、焼きナス、煮物、スープなど色々な料理で活躍する夏野菜です。

小丸ナス、丸ナス、卵形ナス、中長ナス、長ナス、米ナスなどの形があり、色の種類も一般的な黒紫色の果実のナスだけではなく、白色のナスや緑色のナスなど様々な品種があります。

ナスは90%以上が水分で栄養価はあまり高くありませんが、体内から余分な塩分を排泄し、高血圧を予防する効果があるカリウムなどを含んでいます。

ナスにはアントシアニン系色素のポリフェノールの1種である「ナスニン」という成分を含んでいます。ナスニンはナスの黒紫色の皮の部分に含まれており、強い抗酸化作用を持ち、老化やガンを予防する効果やコレステロールの吸収を抑える働きがあります。

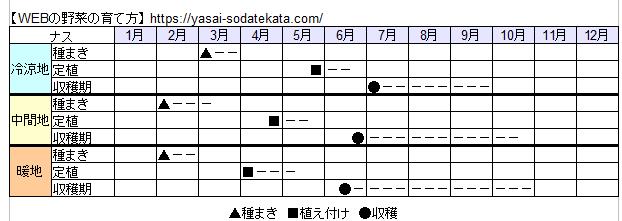

ナス栽培早見表

ナスの発芽・生育適温

ナスの発芽適温は20~30℃、生育適温は20~30℃です。

ナスの種まき

ナスの育苗はビニール温室などで保温して行います。箱などに土を入れて、まき溝を5cmほどの間隔でつけ、種を1cm間隔でまき、覆土します。本葉1~2枚でポットに移し、本葉6~7枚の頃に畑に植え付けます。

ナスの植え付け

ナスの植え付けの2週間前に畑に苦土石灰を施し、1週間前に堆肥、化成肥料を畑に施し、耕して畝を作ります。本葉6~7枚になった苗を株間50~60cmで植えつけます。

ナスの整枝・支柱立て

ナスは3本仕立てに整枝します。1番花の下に出た側枝2本と主枝の3本を伸ばし、下の方に出たわき芽は全てかき取ります。主枝と2本の側枝を支えるように支柱を立て、ヒモで誘引させましょう。

ナスの追肥

1回目の追肥はナスの植え付けから3週間後に化成肥料を株周りに追肥します。以降は2~3週間おきに化成肥料を株周りに追肥します。

ナスの収穫

開花後20~25日ほどで収穫できます。10~15cmくらいの大きさになったら収穫しましょう。1番果から2番果までは若採りにして、株を大きく成長させましょう。

ナスの更新剪定(切り戻し)

真夏になりナスの株が疲れてきたら、切り戻しの作業を行います。葉を1枚残して枝を切り落とし、新しいわき芽を育てます。切り戻し作業と同時に、株周りにスコップを入れ、古い根を切り落とす根切りの作業も行いましょう。

ナスの連作障害

ナスには連作障害があります。2~3年以上ナス科の野菜を栽培していない場所を選んで育てましょう。

ナス栽培のポイント

●3本仕立てに整枝して栽培しましょう。

●肥料を多く必要とする野菜なので、肥料を切らさないように定期的に追肥を行いましょう。

●切り戻し作業を行って、長く収穫を楽しみましょう。